Nave de piedra anclada en la costa

Por Pablo María Delmar

Quien anda en amor, ni cansa ni se cansa.

San Juan de la Cruz

Amanecía sobre la bahía de Paimpol. Una luz incierta, casi plateada, se deslizaba sobre la superficie aún dormida de este mar que los antiguos llamaban «Mar de los Druidas», pues tanto parecía conservar en sus olas el recuerdo de los ritos celtas. El oleaje rompía contra las rocas y su contrapunteo natural de notas salinas recordaba que, mucho antes de los barcos de los monjes premonstratenses, estas orillas habían escuchado rezos de sacerdotes galorromanos, gritos vikingos, conjuros de chamanes irlandeses, pasos de pescadores y canciones de bardos.

Desde mar abierto, aparecieron las murallas de Beauport, imponentes pero etéreas, como un arco tendido entre el cielo y el mar. La Abadía había sido construida sobre un verde promontorio que parecía bendecir el horizonte, dibujar y embellecer el paisaje. Se vislumbraba lo que fuera la alta nave, elevándose como una oración silenciosa que interpela el olvido. Al avistarla por primera vez, ocho siglos después de que fuera construida, pensé en una nave de piedra anclada en la costa. Los huertos todavía echaban raíces a su alrededor, entremezclando manzanos y perales, una promesa de sidra, mermelada y fruta para los hermanos y los viajeros. La Orden Premonstratense tenia por misión: orar, arar y acoger a peregrinos y pobres, marineros en apuros y niños abandonados.

Desde la mar, una nave de piedra anclada en la costa; ya adentro, una nao a cielo abierto: la Abadía de BeauPort. Fotos ©NVG

Inspirados en la vida y la obra pastoral del incansable predicador San Norberto de Xanten (Príncipe del Norte), quien no escribió una sola frase y sin embargo legó la palabra preñada de espiritualidad, los canónigos premonstratenses llegaron para fundar, en el siglo XIII, Sancta Maria de Bello Portu (Abadía de BeauPort, Côtes-d’Armor, Baja Bretaña Gala). Sin duda descubrieron parte del mismo espectáculo ante mis ojos: una naturaleza agreste y a la vez generosa, marcada por el soplo agridulce de las mareas. Los campesinos y marineros que vivían allí en siglos pasados cultivaban cebada y centeno, cuidaban gallinas, vacas, cerdos y corderos, recolectaban algas para enriquecer los campos y extraían pescado, mariscos y sal del mar. Con los monjes aprenderían que la cebada añejada también sirve para una bebida embriagadora que llamaban cerveza; las Abadías alemanas, holandesas e inglesas se especializarían en su elaboración cada vez más sofisticada. Sus cabañas, con techo de paja trenzada, apiñadas, resguardadas de los vientos, ya humeaban cuando las campanas de la futura abadía comenzaron a marcar la vida de la bahía.

Recordé que llevaba en mi saco por único bagaje: agua y pan negro para un día de dieta, la copia de la Bula Papal de Inocente III, dada en Latrán el 2 de noviembre del 1202, testamento fundador de la Abadía, y un viejo libro en pasta de cuero con la traducción en latín de la Regla de Aurelius Augustinus Hipponensis, gracias a la cual, desde el siglo IV de Jesucristo, se regula las horas canónicas, las obligaciones de los monjes, el tema de la moral y los distintos aspectos de la vida en monacato. Quería estudiar la Regla Agustiniana y meditar en sus razones en medio de las ruinas de una congregación que la asumió desde su fundación. Esa regla tiene por origen una carta escrita por San Agustín a las monjas que vivían en un Convento gobernado antes por su hermana en Hipona (Argelia), su ciudad natal, y en donde residían su prima y una sobrina. La escribió para ayudar a resolver el conflicto provocado por el nombramiento de un nuevo superior, proponiendo un reglamento de nominación que terminó siendo el ordenamiento interno y externo al servicio de una vida religiosa, sin distinción de género, origen social o color de piel, enfatizando el juicio práctico en cuestiones tales como la caridad, la pobreza, la obediencia, el apego y desapego del mundo, la justa distribución del trabajo, los derechos y deberes de unas para con otras, la caridad fraterna en la comunidad y la fraternidad caritativa, la hospitalidad con forasteros y peregrinos, la oración en común, el ayuno, la abstinencia, el cuidado de los enfermos, el silencio en la mesa servida que expresa gracias a Dios por los alimentos terrestres y los espirituales.

Hubo monjes de montaña y pradera, ahora los habría, abiertos a la mar, en diálogo con los poderes celestiales, negociantes sutiles de paraísos por venir, ignorando, adrede tal vez, que lo ejemplar en apóstoles consiste en estar predestinados para algo mejor que un paraíso –no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, afinando el misterio de la clarividencia y la profecía, que tanto poder sublimado y usurpado diera a los señores y reyes protectores de cofradías, desde el Medio Evo, la formación y la reforma, la escritura, la historia y la tradición, la transmisión de valores y principios, las artes, las letras, las técnicas y los oficios, la trascendencia, el paciente mejoramiento en el comportamiento ético y político hacia el ordenamiento del mundo interior y exterior, el gobierno de si y de otros.

Al acercarme en un viejo velero con coca de roble, la orilla se reveló a la vista como una colcha de retazos coloridos, hecha de playas, prados salados y linderos de bosque donde la aulaga mezclaba su oro con el púrpura del brezo. Los primeros rayos del sol se posaban en las alas de zarapitos y garzas, que ya acechaban el barro en busca de la presa de una nueva mañana. Más allá, creí ver la imagen de una foca gris, dueña del lugar, que parecía observar al visitante con sus ojos redondos antes de desaparecer entre la espuma. Los cormoranes, posados en las rocas, abrían sus alas como penitentes ofrecidos al cielo. Las gaviotas grises jugaban y chillaban. Recordé el poema Puerto Supe (ese puerto existe) de Blanca Varela, y su verso entre literal y simbólico: “junto al turbio licor y al pájaro carnívoro”. Respiré la salinidad de los prados a marea baja y se hizo petite madelaine el aroma del refinado sabor del cordero pre-salado, que descubrí hace muchos años en el Monte San Michel, gracias a viejos amigos que siempre recuerdo con inmenso y fraterno cariño, así la vida nos haya ido separando en el tiempo, Thierry e Irene.

Entonces, mientras mi velero se deslizaba hacia la orilla, vi, en una especie de visión donde el pasado se superponía al presente, la abadía alzarse como debió aparecer a los marineros y a los viajeros de la Edad Media: vasta y severa, pero luminosa en su sobria desnudez y simplicidad gótica. Pensé en Prosper Mérimée, quien la visitó en el verano de 1834 como inspector, en su informe inspirado en artes y letras, trazado sobre estas ruinas aún en pie, donde la nave, destripada, dejaba entrar el cielo, como si la oración hecha piedra, inacabada o arruinada, hubiera encontrado su plenitud en el vacío. Me pregunto si Mérimée presintió la plenitud de ese vacío, al prejuzgar que las aptitudes contemplativas de la vida ascética otorgan a la mente la sensación de belleza abstracta, independiente de cualquier idea de utilidad real. Es como si el recién nombrado Inspector General de Monumentos no hubiera tenido presente el texto de la Bula Papal, donde se habla claramente de intereses materiales que defender y de utilidad real que reivindicar para transformar los impuestos de los señores en diezmos al servicio de intereses contradictorios, secretos y misteriosos. Casi podía oír el murmullo de los viajeros románticos, pintores y poetas, que, inspirados en el informe del Inspector general y en los poetas germánicos y galos, se detenían al anochecer ante las bóvedas de crucería cubiertas de hiedra, y que, en la silueta recortada de estas ventanas que se abrían al mar, leían menos la derrota del tiempo que la eternidad de la belleza.

***

Al desembarcar, la arena húmeda conservaba y perdía la huella de los pájaros, el aire marino traía un aroma mezclado con algas, sal y menta silvestre. También a mí, como a Mérimée, la huella dulce de los higos en el aire estival recordó que era un legado del Mediterráneo en estas costas frías de la Baja Bretaña gala. Parecía como si el propio lugar, con sus aromas, sonidos y luces, preparara el alma para la bienvenida a un lugar de memoria tormentosa y sagrada. Mientras recorría la senda costera que me acercaba a la abadía, me habitaba aquí por dentro aquella época del alto medio evo: el obispo de Saint-Brieuc solicitando, a la llegada de los premonstratenses, y con el apoyo de Alain, señor de Goëlo y conde de Penthièvre, quien cedió el primer terreno y fue el primer padrino, la Bula del papa Inocencio III, sellada en oro y lacre, confirmando solemnemente, en un latín que resonaba como una salmodia legal y sacra, la fundación de la Sancta Maria de Bello Portu, su puesta bajo la protección directa de la Santa Sede. Con lo cual, ninguna mano señorial, ningún capricho feudal podría perturbar la paz de los hermanos, pues la excomunión pesaría sobre cualquiera que se atreviera a apropiarse de sus bienes, y esta Bula, al garantizar sus derechos materiales —tierras, diezmos, donaciones—, los vinculaba aún más estrechamente a sus deberes espirituales: el canto continuo de los servicios, la acogida de los pobres, el mantenimiento de la Regla Agustiniana.

Esa Bula tuvo la sabiduría pragmática de prohibir la competencia evangélica en el futuro, bajo pena de excomunión y, sobre todo, tuvo la previsión contemporánea de especificar que: Deseando proveer a vuestra paz y tranquilidad, se prohibía la práctica de la violencia; lo que se especificaba en términos propios de la noche de los tiempos como prohibido: robar o saquear, incendiar, derramar sangre, en suma, arrestar o matar a un hombre sin razón. La Bula no indicaba si era permitido matar «con razón», y qué razón, como en el caso de la ira santa puesta al servicio nefasto de la venganza, o si “dejar matar” también hacía parte de una prohibición radical. El Evangelio ya precisa que no se debe pecar ni de mente ni de palabra ni de obra ni de omisión. Prohibir la violencia y, en filigrana su armadora emocional, la ira, era ya, supongo, recordar el Mandamiento salvaguarda de la humanidad y de la dignidad en la tradición judeocristiana: ¡No matarás!

La Bula Papal regulaba el ejercicio de la justicia terrenal de acuerdo con la justicia divina, en términos memorables: si a la segunda o tercera advertencia el acusado no reconoce su falta, dando la debida satisfacción, entonces esa persona debe ser declarada: «privada de su poder e indigna de honores», «acusada ante el tribunal divino por las injusticias cometidas», «privada del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo Redentor», «sufriendo el castigo supremo en el Juicio Final». Por otra parte, para todos aquellos que respetaran los derechos y deberes de la futura congregación, la Bula de Inocencio III anunciaba las siguientes recompensas: «que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ellos, que también cosechen el fruto de su buena conducta, y que encuentren la recompensa de la paz eterna con el juez soberano».

***

Al poner un pie en la arena húmeda, el canto de los monjes llegó a mi imaginación, recorriendo los siglos como un eco lejano: eran maitines, ya cantados en la iglesia todavía en penumbra, luego laudes, que acompañaban la salida del sol. Uno podría haber pensado que se había transportado a otra época, tan inmutable había parecido el orden del día durante ocho siglos: en prima, los hermanos salían de la iglesia, cada uno a su trabajo, algunos hacia los campos donde los huertos empezaban a florecer, otros hacia el scriptorium donde las plumas corrían sobre el pergamino, y otros hacía el puerto donde se recibía a peregrinos, pescadores y náufragos, pues tal era la Regla: acoger en cada huésped al Cristo viajero, que tal vez al judío errante.

Seguí sus pasos en la clara mañana: en tercia, la misa conventual reunió a toda la comunidad, y vi, a la luz coloreada que se filtraba por las vidrieras, los rostros contemplativos, casi borrados en la salmodia. Medité en lo monótono que podría ser una Regla inmutable y a las mismas horas, sobre todo en los momentos de fatiga o en plena noche oscura y frio invernal. Pero, y: ¿Qué significa entender que quien anda en amor no cansa ni se cansa? ¿Qué puede haber de mecánico y monótono en lo espiritual y qué, de espiritual en lo mecánico y monótono? Luego venía el trabajo manual, puntuado por sexta y nona, que podía para algunos ser tan monótono como la repetición de salmos cuando la pesadez de la forma silencia la gracia del espíritu, y fue en ese momento, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor comenzaba a pesar sobre las paredes, sobre las cabezas, que supuse entonces que estalló algo así como una conmoción en el portal principal: hombres, enviados por un señor vecino, exigían que se suspendiera el diezmo. Sus voces roncas y gestos amenazantes rompieron el silencio habitual de la vida canónica; acusaron a los monjes de acaparar los frutos de los campesinos en sus bodegas, de ocultar la rapacidad de los poderosos tras la Bula. Parecían los mismos reproches que en la época bizantina mostraron que la púrpura tejida de rezos, mercados y poder, estaba teñida de la hipocresía de quien pregona y no obra, de quien se aprovecha de padrenuestros ajenos, de quien, ayer como hoy, vive del contrabando, de la renta, del dinero mal habido. Vi con recuerdos de textos antiguos descender al prior, acompañado de dos hermanos legos, y en su actitud se mezclaban la serenidad de un hombre que creía en la justicia divina y la prudencia de un líder consciente de las pasiones humanas. Recordó, con voz firme, que el diezmo no era un impuesto del siervo al amo, sino una ofrenda consagrada a Dios, necesaria para alimentar a los pobres y a los peregrinos, para mantener la lámpara encendida día y noche ante el Santísimo Sacramento. Una voz en la plebe ironizó: “si esas lámparas de oro reflejan los votos de caridad cómo serán los de castidad”. La ironía le costó la vida al líder campesino, cuyo cadáver fue encontrado semanas después en el bosque. Supuse con mi picardía hispanoamericana que, ante el dolor de la familia, el prior improvisó en el sermón del domingo siguiente algún vericueto teológico sobre la justicia divina: “dios no castigaba ni con palo ni con rejo”, como predicaba mi abuela.

Los hombres, lejos de apaciguarse, se agitaron aún más, blandiendo sus palos, y me pareció, por un momento, que la sangre podría correr a la sombra de los muros. Pero entonces un anciano, un campesino local, dio un paso al frente: relató cómo, durante una hambruna, los canónigos habían abierto sus graneros, distribuyendo a los hambrientos el trigo que les aseguraría la supervivencia, y cómo, sin ellos, muchos niños no habrían sobrevivido al invierno. También recordó que, gracias a la protección divina y terrenal de la Abadía, habían disminuido los crímenes en aquellos lares. Esta historia sencilla y verídica alivió la tensión: los hombres bajaron la voz, aceptaron que el diezmo se pagara en parte en sacos de centeno y en parte con trabajos forzados.

Y al caer la tarde, en las Vísperas, la nave resonó de nuevo con algo que parecía como un magnifico responsorio, y las paredes, que habían oído las amenazas y la ira, se llenaron ahora de un canto de paz. En Completas, el silencio se extendió por la abadía y el mar; solo los lejanos graznidos de las aves nocturnas acompañaron la salmodia, como si toda la naturaleza se uniera en oración. Y me dije, mientras regresaba a la orilla donde el mar subía lentamente, que la Abadía, desde su fundación hasta sus melancólicas ruinas amadas por los románticos, y ahora inolvidables para mí, siempre había sido ese lugar frágil pero invencible donde la dureza de los hombres y la permanencia de lo eterno se encuentran.

***

Al entrar en lo que había sido la capilla, y que ahora, al descubrirla, no era más que una nave a cielo abierto: las bóvedas, la estructura y el techo ya no estaban allí, habían sido desgastados por el viento y el agua, las tormentas y el abandono. Pero este lugar, antaño sagrado, había permitido que las oraciones se elevaran libremente hacia el infinito. Aquí hubo, sin duda, semillas de caridad, de amor y de esperanza para los oídos que supieran escuchar y los ojos que supieran ver. Los muros, aún en pie, mostraban las cicatrices de siglos: la piedra carcomida por la sal, ennegrecida por la humedad, pero intacta en sus líneas, como si una mano invisible hubiera querido salvar lo esencial, la arquitectura despojada pero firme, que hablaba a la vez del rigor del orden premonstratense y del ímpetu de un estilo gótico imbuido de un lejano archipiélago anglicano. Sentía en el halo que todavía habitaba las ruinas de Sancta Maria de Bello Portu un qué sé yo de espíritu de geometría y de finura. Las ventanas, desprovistas de vidrieras, abrían sus arcos desnudos hacia el mar: cada abertura se convertía en un cuadro en movimiento por el que pasaban el destello plateado de una ola, el vuelo de un ave marina, el color incierto del cielo bretón, un soplo de remembranzas, un ángel silencioso. Y en el muro oriental aún se conservaba un rosetón, de un estilo que los eruditos llaman normando-inglés: un círculo frágil, encaje de piedra, que los siglos no se habían atrevido a romper. Parecía suspendido, inútil y soberano, como un ojo eterno que mira al vacío.

En el las ruinas de Sancta Maria de Bello Portu, un qué sé yo de espíritu de geometría y de finura. Fotos ©NVG

***

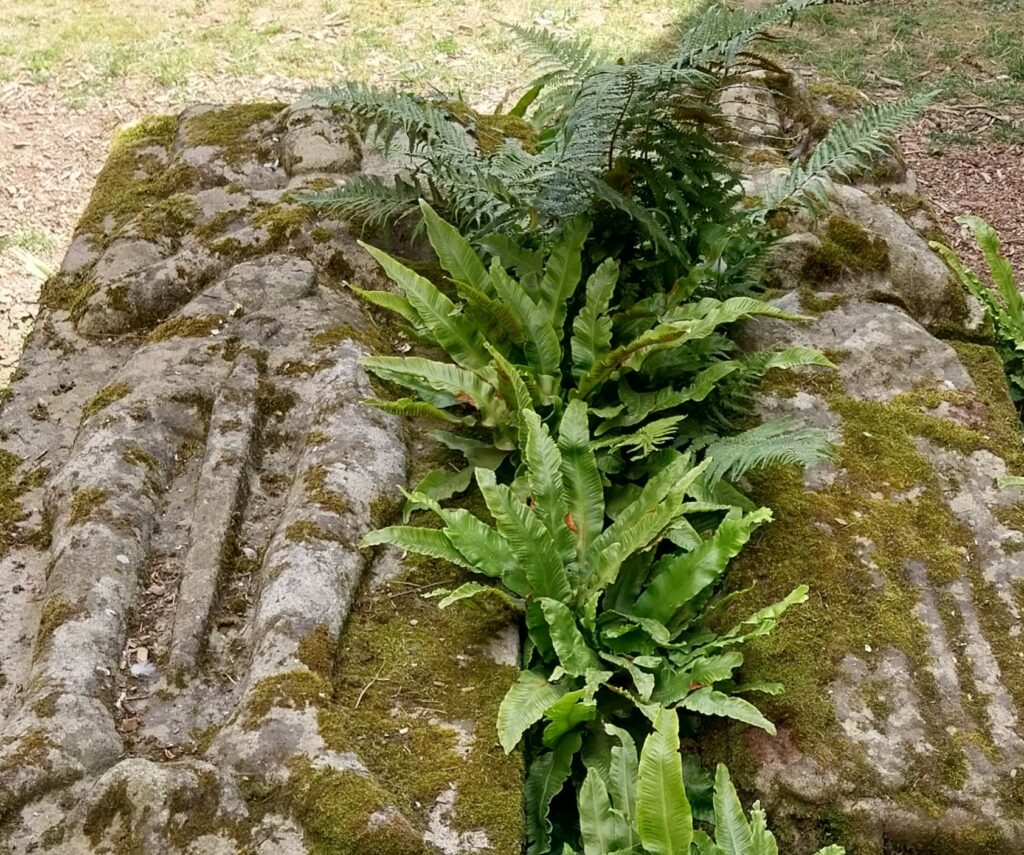

Fue en medio de este santuario en ruinas donde los vi, tendidos sobre su piedra respectiva, como dos durmientes confiados a la eternidad: un hombre, cuyas manos descansaban sobre la empuñadura de una espada entre sus piernas, y una mujer a su lado izquierdo, con las manos entrelazadas en una oración inmóvil. La negra humedad y la maleza verde habían empezado a cubrir sus rostros, pero aún se distinguía la expresión de firmeza en uno, de piedad amorosa en el otro. ¿Quiénes eran? ¿Sera él, aquel conde polonés exiliado en Paimpol, al fracasar la revolución de 1830 en Polonia, y ella, la rica heredera de un mercader cuya familia se había hecho con parte de las tierras y ruinas de la Abadía expoliada durante la Revolución? Los canónigos, sobrios cronistas, no habían grabado nada en las silenciosas piedras. ¿Era un señor, un benefactor de la Abadía, que venía a descansar cerca de las oraciones que había protegido? ¿Fue su esposa, unida a él en la muerte como en vida, quien quiso que su memoria permaneciera en un acto de intercesión perpetua? Pero otro pensamiento, más secreto, más embrujador, cruzó mi mente: ¿y si estas figuras yacentes no solo fueran una pareja legítima, sino dos amantes a quienes la muerte había unido, que no la vida en vida, puestos en medio de la capilla en ruinas por viajeros agradecidos? Él, un guerrero que portaba una espada no como instrumento de guerra, sino como símbolo fálico de unión silenciosa; ella, rezando no ante Cristo, sino ante este hombre al que habría amado en secreto, y al que solo pudo alcanzar a costa del mármol.

El viento, al pasar por el rosetón, bajaba y soplaba sobre sus figuras inmóviles, y tuve la extraña sensación de que me estaban revelando un misterio cuya clave nadie jamás podría descifrar. Los viajeros románticos que llegaron aquí en el siglo XIX se detuvieron en ellas durante mucho tiempo; algunos afirmaban que eran las efigies de un cruzado y su dama; otros veían en ellas la metáfora de una unión imposible, dos estatuas inmóviles en una iglesia sin techo, como la imagen misma de un amor condenado a la ruina, pero salvado en piedra. Y permanecí largo rato ante estas figuras yacentes, sin saber si eran santos, señores o amantes clandestinos, reminiscencias de mi propia memoria, pero seguro de que su silencio, más elocuente que muchas crónicas, añadía a la melancolía de la Abadía, esa nota conmovedora que solo puede traducirse en rezos, suspiros o versos.

Comprendí, al dejar vagar mi mirada de los muros destripados a las figuras yacentes, luego al rosetón que permanecía suspendido como un párpado frágil pero invencible, que la Abadía no era solo una ruina de piedra: era también el reflejo exacto de mi propio recuerdo. Porque así es nuestra vida interior: los grandes edificios de nuestras pasiones se alzan un día con el ímpetu de una nave gótica, creemos que nada puede derribarlos, entonces llegan las tormentas, el desgaste, la indiferencia, el desapego, y las bóvedas se derrumban, las vidrieras se hacen añicos, los cánticos se desvanecen. Sin embargo, siempre queda una abertura intacta —una mirada, una palabra, un instante— que resiste, y es esto lo que nos salva o nos condena a nunca liberarnos del todo de lo que hemos amado.

Así, en mi propia vida, ¿cuántas abadías interiores no había visto derrumbarse? Estos amores, iniciados con fervor, iluminados como una iglesia nueva con deslumbrantes vidrieras, se habían arruinado rápidamente por los efectos de la vida cotidiana, la fatiga y el hastío mutuo. Pero cuando todo parecía perdido, siempre quedaba, en algún rincón de mi memoria, un rosetón indestructible, un gesto, un aroma, una palabra pronunciada en la oscuridad, que volvía a atormentar mis noches con la misma insistencia que el círculo de piedras de esta Sancta Maria de Bello Portu, aún en pie frente al vacío.

Y me sorprendí pensando que tal vez nunca experimentamos verdaderamente nuestros amores hasta después de su muerte, en la contemplación de sus ruinas. Mientras existen, nos abruman con sus limitaciones, su discordia, como las campanas demasiado ruidosas de un convento vivo; pero una vez destruidos, se despojan de todo lo que los agobiaba, dejándonos solo con una esencia pura, filtrada por el recuerdo, como agua que cae sobre la piedra de granito, purificándose al atravesarla. Beauport, en su magnífico estado de desolación, me mostró que el tiempo no aniquila: simplifica la complejidad, complejiza la simplicidad. Los muros derruidos, el techo desaparecido, los cantos abolidos habían dado paso a una desnudez sublime, a una capilla convertida en cielo. Del mismo modo, el amor roto, el amor traicionado, el amor difunto, liberado de sus disputas y desórdenes, conserva en nuestras mentes solo lo esencial: la dulzura de una mirada, la calidez de una mano, la pureza de una esperanza. Al pensar en estas figuras yacentes, una junto a la otra en la piedra y separadas para la eternidad por su postura fija —él acostado, ella rezando—, comprendí que su misterio no residía tanto en si habían estado casados o eran amantes, sino en representar la verdad de toda relación humana: dos seres unidos por un destino común, y sin embargo separados por alguna distancia, interior o exterior, irreducible. Como sucede en la vida, cuando yacemos uno junto al otro y, sin embargo, somos desconocidos, o creemos arrodillarnos en oración solitaria mientras el otro duerme, inalcanzable. Sin embargo, desde la noche de los tiempos: el amor es un dios. Versos de una maravillosa canción de Brassens me vinieron a la memoria: Nombre hermoso el de Saturno, ¡cuidado con él! El tiempo no perdona nada (…) Pero si tú, eres la preferida, que pase el tiempo, ¿qué más da?

Salí de la capilla con la inquietante sensación de que en cada corazón hay un Beauport secreto: una nave derrumbada donde aún resuenan los oficios de antaño, una caridad que abraza a pesar de la desdicha, un rosetón invicto que ilumina la oscuridad, dos figuras yacentes dormidas que siguen interrogándonos sobre misterios substanciales y cuyo obstinado silencio nos enseña que el tiempo, lejos de matar nuestros amores, los transmuta en lecciones de vida.

***

Permanecí largo rato en aquella capilla destripada, como si la contemplación de aquellas dos figuras yacentes y la íntima resonancia que despertaban en mí me hubieran liberado de la percepción del presente; pero pronto, el tañido de una campana, frágil y regular, me recordó que más allá de mis sueños, alguna vida real, rigurosa y obstinada, continuaba en la Abadía. Hecha, ahora de turistas con las manos pegadas a un Smartphone. Y, sin embargo, esa voz de bronce, marcando las horas, parecía llamarme a abandonar la sombra de mis recuerdos y adentrarme en la luz concreta de una regla por definir y aplicar.

Salí y encontré de nuevo el claustro, donde imaginé cómo los canónigos pasaban en silencio, con sus rostros apacibles, absortos en una obediencia que me conmovía, pues reflexioné que donde para mí los amores se convertían en ruinas llenas de nostalgia, para ellos cada día se reconstruía con el eterno reinicio de los oficios. Un paraíso les había sido prometido, pero en la experiencia del dolor crucificado. Se me vino a la memoria, como un suspiro de esperanza, el poema anónimo del Siglo de Oro español, que también podría haber sido escrito en honor a las vivencias de esta maravillosa Sancta Maria de Bello Portu:

No me mueve, mi Dios, para quererte

el cielo que me tienes prometido,

ni me mueve el infierno tan temido

para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte

clavado en una cruz y escarnecido;

muéveme ver tu cuerpo tan herido,

muevenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,

que aunque no hubiera cielo, yo te amara,

y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera,

pues aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera.

Iban así de la iglesia a los campos, del refectorio al scriptorium, como si el paso del tiempo, en lugar de destruirlos, los sostuviera, los llevara en una continuidad que borraba las fracturas. Sin monotonía, en alegre sinfonía. Supuse la celebración de la misa conventual en la nave aún en pie, donde la luz, filtrada por unas pocas vidrieras que se conservaban, caía sobre las losas como aceite transparente. Luego, volví a imaginar cómo los hermanos se dispersaban: algunos a los huertos, donde el aire ya olía a flores de manzano; otros al granero y a las bodegas, donde se apilaban sacos de centeno y cebada; y otros a los animales o al mar, pues la abadía, en la frontera entre la tierra y el océano, debe alimentar a sus huéspedes con todos los dones de Dios. Recordé el huerto de la tía de mi madre en su pueblo natal, el sabor y el aroma de las manzanas todavía verdes, que ella nos prohibía coger, y que yo cogía en secreto. Me dejé guiar por este ritmo, y casi creí sentir, otra vez, pero de otra manera, una sensación de calma en mi interior: mis propios recuerdos, mis ruinas interiores, enmudecieron para escuchar este canto regular de las horas. Pero este frágil equilibrio no duró mucho.

A la hora de nona, mientras el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban en el patio, el tiempo perdido se volvía cíclico en mi mente y, de otro y el mismo de antes, un tumulto se alzó desde la puerta oeste: campesinos, rodeados de hombres armados al servicio de un señor vecino, habían avanzado hasta el frente de la abadía, exigiendo con voz áspera la renuncia a los diezmos. De nada valía leerles en latín la protección de la Santa Sede. El contraste era impactante: apenas saliendo de la oración, los monjes se encontraron confrontados con la ira, el hambre y las exigencias. Volvi a recordar la simpleza de lo que fraguara la decadencia bizantina: predicar sin aplicar. Si bien mis meditaciones sobre el amor me habían enseñado que el tiempo transformaba las ruinas en belleza, la realidad me recordaba que no siempre suavizaba las heridas sociales: lo que los siglos no habían asentado, el presente lo hacía detonar en estallidos de voces e ira. Mi imaginación seguía a los hermanos hacia la puerta, donde, entre las piedras inmóviles de Beauport y la fiebre de los hombres, estaba a punto de escribirse una escena donde la historia volvía a cobrar vida.

Los murmullos se calmaron. La gente bajó sus bastones y apartó la mirada. El prior inclinó la cabeza ante un anciano que surgió de repente de ninguna parte, recordando la generosidad y la hospitalidad de los monjes para con los pobres y los desdichados en época de peste y de hambruna: -«Que el Señor bendiga tu memoria, que vale más que mis palabras».

Se llegó a un acuerdo: el diezmo se pagaría, pero parte en especie, parte en días de trabajo. Los hombres se dispersaron, no sin lanzar algunas miradas desafiantes hacia Muros. Porque si sus gritos se habían acallado, su ira no había muerto: aún retumbaba bajo la superficie, como el oleaje bajo un mar en calma.

Y yo, me imaginé, permaneciendo en el patio tras su partida, que estos muros, ahora tan imponentes, ya habían llevado la semilla de su ruina. Porque lo que acababa de suponer —esta desconfianza hacia el pueblo, esta hostilidad contenida hacia los monjes percibidos como ricos a pesar de su austeridad— era solo el eco temprano de una revuelta más amplia, una que, siglos después, sepultaría una época y abriría otra en la historia de Francia. Recordé que la Revolución decretó la supresión de las abadías, dispersó a los canónigos de Beauport, expropió sus tierras y vendió sus piedras, convirtiendo lugares de memoria y de culto en almacenes de granos o pólvora, pesebreras y pocilgas. Afortunadamente, ediles locales ilustrados se acordaron para que, en lo poco que quedaba en pie, a finales del siglo XIX, se instalara una escuela para varones y otra para niñas. Me concentré para imaginar cómo recitaban las fabulas de Esopo o La Fontaine en una lengua francesa que, desde hacía dos o tres siglos, ya era oficialmente el idioma popular, aunque, por aquellos lares, siguiera disputando al dialecto bretón la expresión cotidiana y familiar de las sensaciones, los sentimientos y las tareas domésticas.

Los cantos cesaron, los servicios quedaron en silencio, y lo que hoy contemplo como una ruina post-romántica es también la cicatriz de la violencia y la memoria histórica de una nación, así el pueblo francés tenga tanta dificultad para vivir su poética de civilidad, desde hace solo dos siglos y medio –instantes apenas del tiempo vivido por la humanidad- bajo la triada: liberté, égalité, fraternité. Así, caminando por los claustros derruidos, percibí no solo la poesía y las lecciones de siglos pasados, sino la trágica sombra de una rebelión que, de generación en generación, se alzó contra estos muros. Y el mar, indiferente, seguía golpeando las rocas, como en la época de los druidas, como en la de los monjes, como en la de los revolucionarios, como ahora conmigo, arrodillado en la playa con un puñado de arena deslizándose de entre mis dedos, y diciéndome para mis adentros, humilde y soberbio: ¡También he estado aquí! Mis manos también están modificando la momentánea geometría de esta arena en esta playa, frente a este mar. Eterno mar, donde nuestros edificios y nuestras pasiones son tan frágiles y tan fugaces, figura de rostros y de pasos en la arena que la ola dibuja y desdibuja.

Sin embargo, lo que había callado aquella tarde ante las puertas de la Abadía, esa ira contenida que parecía disolverse en la voz del anciano, reaparecería, más violenta, más inexorable, al otro lado de los siglos. Porque el desafío de los humildes no era una simple ráfaga de viento: anunciaba una tormenta. Cuando llegó la Revolución, no solo cayó sobre reyes, señores y sus castillos, sino también sobre aquellos santuarios que, durante siglos, habían servido de refugio, orden y paz. El demiurgo hacedor de leyes, que había pasado del altar al trono, pasaría al Parlamento.

La Asamblea Nacional Revolucionaria votó la abolición de las casas religiosas regulares. Los premonstratenses de Beauport se vieron obligados a abandonar sus muros, desarmados y sin ira, pero con el corazón apesadumbrado, dejando atrás bibliotecas, graneros llenos, bodegas perfumadas con vino, cerveza y piedras que habían resonado con sus salmos. La comunidad ha sufrido, desde entonces, los dolores y las penas del destierro, los bienes confiscadas y puestas a la venta como propiedad nacional. Los comerciantes de madera compraron los huertos, los notables locales se apropiaron de los prados y las granjas, y lo que antaño había sido un todo orgánico, una armonía entretejida de oración, trabajo y caridad, perturbada sin duda por la codicia y la lujuria, se desintegró bajo el martillo de la subasta. La ley revolucionaria expropiaba bienes que se hacían públicos para constatar la imposibilidad del ausente Estado de cuidarlos, entonces se vendían por una migaja de pan a los burgueses vengativos. Después de la Revolución y la Restauración surgían por toda Francia hábiles mercaderes, y sin escrúpulos, como el célebre Félix Grandet imaginado por Balzac, que usurpaba los principios republicanos para enriquecerse, como aquellos funcionarios en burocracias estatales modernas, que en vez de servir lo público, se sirven de lo público. Se dice que las campanas de Beauport fueron desmontadas, rotas y fundidas para hacer cañones de guerra. Las vidrieras se hicieron añicos, las estatuas de apóstoles fueron decapitadas. Los grandes salones, expuestos al viento y la lluvia, se convirtieron en refugios para el ganado o en canteras improvisadas donde la gente venía a robar piedras. Así comenzó el lento devorar de los siglos: los tejados se derrumbaron, las arcadas se abrieron al cielo, los muros se cubrieron de hiedra y musgo. Pero fue precisamente en este estado de desolación que, paradójicamente, Beauport encontró un nuevo aire de vida: ya no como lugar de oración, sino como objeto de ensoñación. En el siglo XIX, los viajeros románticos llegaron aquí buscando el eco de sus propias melancolías. Describían las ruinas con precisión, mezclada con el dolor contenido que caracteriza la pluma, viendo en sus enormes arcadas no solo la huella de la piedad medieval, sino también la de la brutalidad revolucionaria. Poetas y pintores se detuvieron aquí: instalaron sus caballetes frente a las grandes crujías góticas que se abrían al mar, y cada uno, a su manera, vio en estas piedras, erosionadas por el tiempo, la imagen de lo que es toda obra humana, siempre amenazada por el olvido. Así, la Abadía, arrancada de la comunidad que la había construido, exiliada de su orden, encontró otro destino: el de alimentar la imaginación, el de convertirse en monumento más que en casa, en ruina viviente más que en morada habitada. Pero mientras caminaba por sus claustros destrozados, no podía olvidar que esta pintoresca belleza había sido pagada con el exilio de los canónigos, con la desaparición de una forma de vida que, a pesar de sus debilidades, aún conservaba una coherencia y una dulzura que ninguna venta ni piedra desmoronada podía resucitar.

***

El día declinaba. Los hermanos invisibles de antaño parecían ya retirarse a los pliegues de la sombra, y regresé a la orilla de la bahía de Kérity (Caridad en antiguo dialecto bretón). El mar, que había cruzado al amanecer, ahora se extendía en el fuego del ocaso, como una lámina de oro y cobre. El viento traía el aroma de las algas mezclado con el de la aulaga, y en el silencio, roto solo por el graznido de las gaviotas, aún oía el fantasma de una campana, el eco de una canción perdida.

Subí al viejo velero, con la mirada fija en las arcadas, ahora oscurecidas. La luz del atardecer las rodeaba como un halo sangriento: parecían flotar entre el cielo y el mar, ni del todo vivas ni del todo muertas. Y a medida que me alejaba, comprendí que esas ruinas, testigos del fervor y de la destrucción, del recuerdo y del exilio, nunca serían silenciadas: seguían hablando a quien quisiera escucharlas, como el mar mismo, eterno e inmutable, a través del fluir de los siglos. Iluminaron cierta lejanía de mi memoria los primeros versos del poema Cuento de Mar (Jorge Robledo Ortiz) aprendido en mi adolescencia en Medellín, la capital de la montaña, en donde el mar es siempre una nostalgia: “Voy a beberme el mar. / Ya tengo listo mi velero fantasma. / No le he trazado rumbos a mi ausencia, / no he fatigado el mapa localizando zonas que no bailen al macabro jazz – band de las borrascas. / Viajaré simplemente sin triangular alturas ni distancias, / llevando en el timón a Don Quijote / y la rosa del Viento en la solapa. / Acompáñame tú, dulce chiquilla. / Partiremos al alba, cuando los alcatraces no dibujen su ecuación de naufragios sobre el agua.”

Mi velero se deslizaba lentamente sobre las cálidas aguas, y cada golpear del viento parecía despertar un recuerdo olvidado, como si el mar mismo, cargado de siglos, resonara con el murmullo de antiguos salmos. Caía la noche, pero no de forma abrupta: se extendía en un resplandor difuso, de tonos cobre y rosa, donde cada reflejo parecía invitar a la ensoñación. Una ligera brisa, cargada de sal y algas, me acariciaba el rostro, y un aroma a tomillo silvestre, penetrante y dulce a la vez, me recordaba las colinas que conocí en mi infancia, donde el calor del sol secaba la hierba y hacía casi tangible cada respiración.

El graznido de una gaviota —largo, quejumbroso, un poco desesperado— me transportó de repente a la nave devastada, y las figuras yacentes aparecieron en mi mente, sus frías y ásperas piedras hablándome de pasiones desvanecidas, de guerras y oraciones extinguidas para siempre. Me encontré comparando el roce del agua contra el casco con la caricia de los dedos de un amor que nunca conocí, y cada onda parecía un latido del pasado, haciendo eco en mí de la íntima melancolía de las almas que habitaron estos lugares.

Las lejanas velas de los pescadores, aún iluminadas por los últimos fuegos, evocaban recuerdos de tardes de verano, cuando el mundo parecía infinito y cada olor, cada color, cada sonido contenía una historia secreta, un susurro de felicidad o pérdida. Y en esta sucesión de sensaciones, las ruinas de Beauport, con sus muros agrietados y su rosetón al gótico simple de los protestantes ingleses, se mezclaron con mi propio tiempo, mi propia experiencia, hasta que ya no pude distinguir si el pasado de la Abadía se encarnaba en el mar, o si el mar mismo proyectaba en mí el fantasma de aquellos siglos desvanecidos. El sol finalmente tocó el horizonte, brillando como vino de bodegas olvidadas, y el cielo se tiñó de una suave melancolía, como la calidez de la mano de un amigo perdido. Sentí en mí el ligero vértigo de la ausencia: no solo de cañones, piedras y siglos, sino también de momentos nunca vividos que me habría gustado habitar. Y al alejarse la barca de la sombra de las ruinas, comprendí que, en esa mezcla de luz, perfume y brisa marina, cada recuerdo, cada meditación, cada emoción del corazón se entremezclaban como olas que se alejan, dejando tras sí una estela evanescente, donde el tiempo, en su infinitud, parecía suspendido en la superficie del agua.

***

El velero, ligero y silencioso, se alejó, y poco a poco los contornos de mi admirada Sancta Maria de Bello Portu se fundieron con la sombra difusa. Los muros desmoronados, el solitario rosetón, las figuras yacentes congeladas en la piedra, parecían flotar en un halo donde el crepúsculo y el mar se fundían, donde el tiempo, como el agua, fluía sin fin y sin retorno. Cada ola que lamía el casco parecía repetir, con un ritmo inquietante, el aliento de generaciones desaparecidas, el murmullo de las oraciones, los pasos de los hermanos sobre los adoquines de los claustros.

El cielo se oscurecía, y en este velo púrpura y azul, los rayos del sol poniente se estrellaban contra las olas como un recuerdo frágil y persistente, deslizándose sobre ellas hasta el infinito. El mar parecía a la vez un espejo y una extensión de la Abadía: en su movimiento constante, en la suavidad de sus pliegues y la fuerza de sus olas, leí las señales de un tiempo en constante renovación, donde cada piedra caída, cada voz extinguida encontraba su eco eterno.

Y en este lento y suave vaivén, sentí que la historia de la Abadía de Beauport no era solo la de las piedras o los hombres, sino la de un aliento más amplio, un aliento de continuidad y memoria, donde se mezclaban la belleza, el dolor, la pérdida y la resiliencia. Las propias ruinas, bañadas por la luz moribunda, se convirtieron en una metáfora de la permanencia en el camino, de la fragilidad de lo humano y de la persistencia de lo amado, admirado y lamentado. A medida que el barco llegaba al límite de la bahía y las sombras envolvían gradualmente la orilla, comprendí que esta mar y esta Abadía, eran un solo lugar de memoria para mí, una nave de piedra y sal marina anclada al horizonte marino: se respondían como dos voces de una misma canción, una canción que albergaba las vivencias del tiempo y la eternidad, y en la que todo lo que había sido y todo lo que sería encontraría, finalmente, su resonancia definitiva, en mi propia remembranza.

El sol desapareció tras el horizonte, y yo permanecí, suspendido un instante entre las olas y las ruinas, consciente de que lo que me llevaba de la sublime Sancta Maria de Bello Puerto no era solo la vivencia de un pasado que, sin haber sido el mío, es como si lo fuera, una huella profunda e indeleble, capaz de perdurar más allá de la luz y los siglos, como el mar mismo, infinito y fiel a su murmullo: la huella de caridad y pobreza de la Regla Agustiniana, transformada, por el amor y el servicio, en paz y alegría.

(Comuna Kérity en la bahía de Paimpol, Francia, 8 de agosto de 2025)