Por Pablo María Delmar

Bitácora MetaBabel, Paris, 22 de junio de 2024

Deseo a mi padre, Amor constante más allá de la muerte.

Al terminar la mañana de este segundo día del solsticio de verano parisino del año de gracia 2024, tres de mis hermanas, Gertrudis Cecilia, Amparo Inés de las Mercedes y Judith Ofelia, se reunieron en el Cementerio Museo San Pedro, fundado en nuestra ciudad natal, Medellín, Colombia, en 1842, para iniciar un ritual de retorno, regreso al regazo materno y paterno de nuestro padre, Francisco Julio.

Después de un proceso administrativo kafkiano, obtuvieron la autorización de abrir la lápida del osario en donde yacían los restos de nuestros abuelos paternos, Francisco Antonio y Mercedes. Los cremaron y luego, depositaron las cenizas al lado de las del hijo único, reuniendo así en un sólo reposatorio a perpetuidad, al padre, a la madre y al hijo, árbol y rama de nuestro linaje paterno.

Por medio de una llamada-video WhatsApp, seguimos la ceremonia desde París, las otras dos hijas de mi padre, fruto de su primer matrimonio, Genviève y Elizabeth. También estaban conectadas las dos hijas de Elizabeth, Katy y Laurianne. Era un ritual con marca matriarcal.

Pensé, en mi corazón, que así quedada saldada la deuda de un abandono y desgarro: alfin, los padres tenían con ellos de nuevo a ese hijo, que tanto mimaron, cuidaron y sobreprotegieron, que tanta guerra y alegría les dio, que nunca pudo instalarse en la vida, pues sufría espíritu errante, genial y atormentado sin tregua.

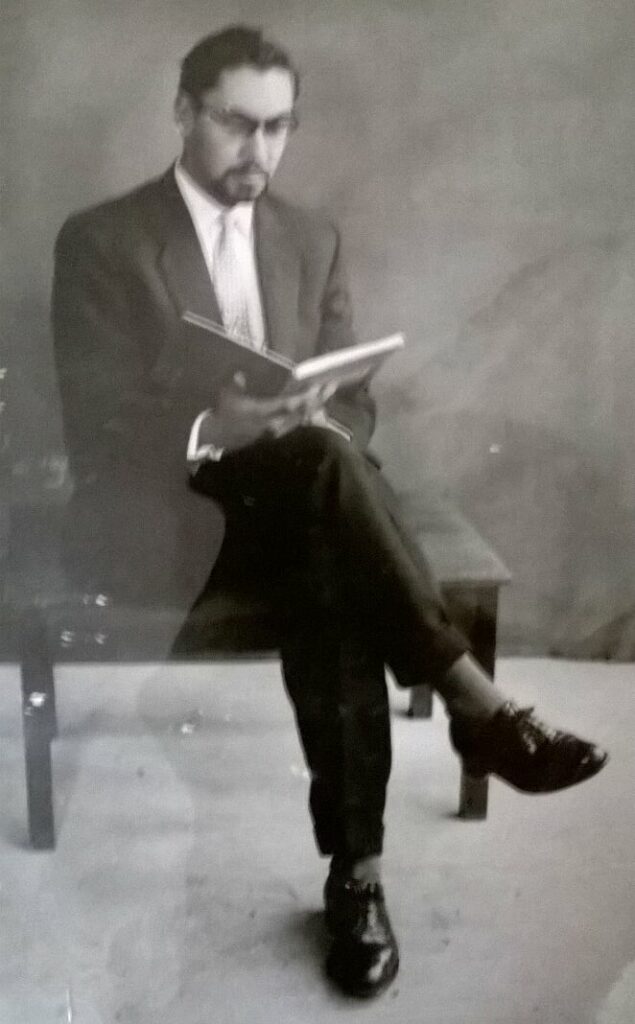

Ese niñito de la foto con un libro en la mano, ese joven de la foto con un libro en la mano, cuentan que fue uno de los estudiantes más brillantes e inteligentes del seminario menor de Jérico y, al dejar el seminario, porque no quería seguir de sacerdote, para inmensa pena de su madre que hubiera querido honrar la familia con Obispo Vallejo Calle, del Colegio Mayor de Manizales. Sabía la Biblia en latín, casi de memoria, como el Sorel en Rojo y Negro de Sthendal, manejaba con pericia y oportunismo la dialéctica jesuística, tocaba piano, guitarra y tenía voz de tenor muy bella.

Para un hijo de campesinos-colonos, así su madre hubiera sido institutriz, tengo de mi padre un legado de alta alcurnia, pero yo no leo Biblia en latín, ni toco piano y tengo voz de tarro; cuando joven quise aprender a tocar guitarra para recitar poemas y seducir jovencitas, pero eso fue todo mi talento artístico. Tal vez heredé a contra pelo un horror escalofriante por el fracaso, por la desidia y por el abandono antes de dar una batalla. Tengo por divisa: augusta per angusta.

Del legado de alimentos espirituales que recuerdo de mi padre tengo: haber aprendido de muy niño a leer en voz alta, simulando mascar y tragar un banano, para manejar el tono de voz, la coma, el punto seguido y el punto aparte, haber aprendido a jugar ajedréz con cierto buen nivel, no caminar barriendo el polvo de los muros y los carros con los dedos de la mano, nunca olvidar de salir a la calle con las uñas y los zapatos limpios, con un pañuelo de algodón blanco en el bolsillo trasero derecho, desde que aprendí a leer, recitar poemas de memoria, en particular la Noche de Octubre de Alfred de Musset.

El padre de mi padre murió víctima de un accidente de tránsito por el corregimiento de Santa Bárbara, bajando del Alto de Minas a La Pintada, y fue enterrado un 29 de octubre de 1959, en ese cementerio. Como yo nací otro 29 de octubre, tres años después, siempre he sentido el espíritu de mi abuelo como un ángel custodia y, hasta llevo uno de sus nombres en los dos que me pusieron, Nelson Antonio. Su hijo tenía apenas 26 años cuando quedó huérfano de padre. Nunca pudo superar esa tragedia.

Su madre murió en la miseria, arruinada, pues dejó que su hijo se encargara de «administrar» la herencia de su viudez, un 27 de enero de 1977, en un ancianato de la beneficiencia pública de Envigado (ahora dicen “hogar geriátrico”), sola, casi abandonada. Su hijo se había ido a vivir y trabajar a otra ciudad, sin dejar rastro alguno de dirección. Luego se supo que andaba de pianista en el bar del Gran Hotel de Pereira. No supo de la muerte de su madre ni asistió a su entierro. Mi abuela fue enterrada, gracias a la ayuda de la empresa en donde trabajaba mi madre. Debemos al gesto de solidaridad del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), sede Medellín, Antioquia, un gallo para Esculapio.

Recuerdo, como si fuera ayer, a mi madre diciéndome que teníamos que ir al ancianato de Envigado a dar testimonio del fallecimiento de mi abuelita querida. El cadáver estaba bien vestido y de semblante sereno en la camita de un cuarto extremamente sin lujo alguno. Había un ligero aroma a hojas secas de tabaco verde. Ella mascaba y fumaba a la antigua, secando y enrollando ella misma sus puros. Mi madre me dijo que le retirara el anillo de matrimonio y que lo conservara.

Al regresar a casa lo escondí como algo precioso, debajo de mi ropa. Nunca más lo volví a ver. Ahora, más de medio siglo después, puedo dibujarlo de memoria sin duda alguna. Sospecho que mi padre, a quien yo había confiado querer conservar ese anillo como una reliquia, lo tomó y lo empeñó, así como había hecho con las joyas de su esposa, cuando se quedó en la ruina, poco años después de haber dilapidado la herencia que dejó su padre.

¿Por qué no fructificaste esos talentos? –le pregunté una tarde de invierno en Paris, a manera de incidencia provocadora, pues él estaba muy orgulloso de explicarme las sutilezas de la parábola de los talentos. “Porque yo no los había ganado con el sudor de la frente”, me respondió. Sigo insatisfecho con esa respuesta, pues su vida no da testimonio de haber entendido que la gracia no lo es todo.

No recuerdo cuándo, cómo y por qué regreso a casa mi padre, en aquel annus horribilis de 1977, ni quién le dijo que su madre había muerto, ni quién lo acompañó en su pena, ni qué sintió siendo huérfano de padre y madre.

Ya dejaron de estar rodando las cenizas de mi padre en urnas prestadas, desde su cremación, un 10 de mayo de 2020 (mi hermanito Robinson, el menor de los hijos de mi padre, nació un 10 de mayo).

Ya están con su madre y su padre en una celdita del Cementerio Museo San Pedro… “su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado” (Quevedo).

Entretejiendo #PoÉticaDeCivilidad