Del futuro al pasado olvidado: diversidad y/o alteridad cultural

Nelson Vallejo-Gómez

Traducido del francés por Mercedes Vallejo, UPB, Medellín

“No apaguéis el espíritu; no menospreciéis las profecías;

examinadlo todo, retened lo que es bueno,

absteneos del mal bajo cualquier forma”

San Pablo a Los Tesalónicos

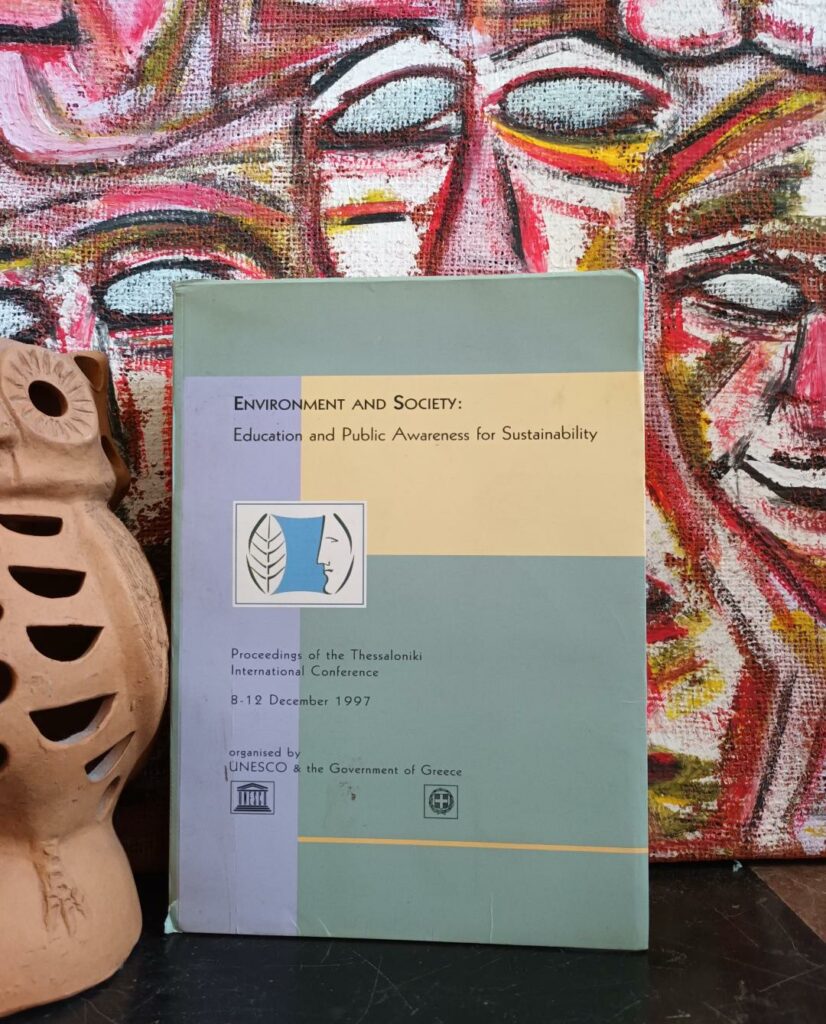

Este texto es la traducción, que agradezco con creces a Mercedes Vallejo, de una ponencia que, por pedido de Edgar Morin, tuvimos el honor y el placer de presentar en la Conferencia Internacional, Environment and Society, Education and Public Awarencess for Susainability, organizada por la UNESCO y el Gobierno de Grecia, en Tesalónica, 8-12 de diciembre de 1997, con motivo de la consagración de la ciudad de Tesalónica como Ciudad Europea de la Cultura.

Para encontrar en nuestro presente incierto la aurora del porvenir, será necesario escuchar y mirar de nuevo lo que yace, agitando el futuro, en el pasado de las culturas mestizadas. El horizonte de este porvenir es y será: la tolerancia. Así, para que emerja en esta Tierra humanismo con rostro humano, una Nova Humanología, es necesario encontrar el “futuro olvidado” en y por la tolerancia. Es necesario recorrer con el espíritu ciudades, culturas, lugares de memoria compleja que son como homenajes a la tolerancia en un momento en el cual la concordia en la inteligencia está amenazada por el fanatismo, por el egoísmo y por el odio del otro en su irreductibilidad de sí mismo; en un momento en el cual aparece la angustia suprema en los espíritus que ya no logran entenderse en la comprensión de las lógicas diferentes y opuestas y, sin embargo, complementarias a la vida.

Existen, en efecto, lugares que conservan en la memoria el testimonio de un “mosaico de comunidades” -aunque algunos quieren verlos como el espejo de una historia monocorde e identificable-. Dichos lugares son el recuerdo de la concordia, de la alteridad y de la tolerancia; trazan en las viejas piedras, que forman los muros de hoy, el arte de saber que una ciudad y una cultura se hacen de “cruces”, de mestizajes inter-retroactivos. Yo lo vi y lo viví una noche en la frontera entre oriente y occidente, en Tesalia -consagrada en 1997 como ciudad europea de la cultura: Thessalonikè alejandrina, luego bizantina o Salónica, otomana o “nueva Sefardí”, y finalmente, Tesalia, ciudad compleja.

Para pensar en la cultura, necesitamos tener en mente la complejidad histórica y creadora de memorables lugares que dan cuenta del intercambio cotidiano y vital de los grupos organizados en etnias y religiones diferentes, auto-eco cultivándose a partir de civilizaciones ricas y variadas en la encrucijada ardiente de lo familiar y de lo extranjero. Es así como, pensando en la complejidad histórica de esa “parte planetaria”, pienso en la tríada conceptual cultura↔ética↔equidad, a la que le sigue un “bucle complejo”, operador que se define en la obra de Edgar Morin. (2)

Una reflexión en “bucle complejo” significa que no podríamos aislar o hipostasiar ninguno de los términos o nociones sobre los cuales trata una reflexión. “Cada uno (de los términos o nociones) tiene sentido en su relación con los otros. Hay que concebirlos juntos, es decir, como términos a la vez complementarios, concurrentes y antagonistas”, escribe Morin(3). Dicho de otra manera, en el asunto que aquí nos ocupa, la cultura, concebida sin ética, no es más que el maquillaje o la máscara de un espíritu frívolo; sin equidad, no es más que lujo de esteta contrariado por una minoría. En cuanto a la ética, no podríamos concebirla sin un contexto cultural que exija de los individuos una reflexión sobre su conducta tendiente al bien o por lo menos a lo mejor. Esta ética hace surgir en un acto o juicio equitativo su cualidad propia, es decir, la justicia. Pero, la equidad no existe sin una cultura que codifique e institucionalice un sistema de reglas o principios que obliguen a los hombres a un mínimo de equidad, cuando su egoísmo, su indiferencia o su negligencia lo lleven a una acción o juicio; tal es el caso, por ejemplo, del Código de Hammurabi, de las Tablas de Moisés o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Dichas reflexiones pueden contribuir, de cierta manera, a la viabilidad de los proyectos educativos que sin ningún prejuicio tengan la posibilidad de encontrar en la cultura una emulación y no una barrera a la reflexión, a la comprensión de sí mismo y de los otros. Tal preocupación de equidad sólo puede existir si todos aquellos que deben tenerla, aplicarla y/o controlarla lo hacen pensando que sus actos los comprometen en tanto que persona responsable y que, por consiguiente, no solamente pueden sino que deben estar en capacidad de rendir cuentas sin recurrir a ningún principio de autoridad -o disfunción sistémica, que diluiría en lo indeterminable su acción y su juicio.

La cultura debe ser la impulsión constante y desinteresada hacia otro sí mismo, de donde se toma la alteridad o el alter ego, y de donde yace el vínculo más fuerte entre cultura y ética (4); es decir, la inclusión del sujeto que reflexiona sobre la comprensión/apropiación de una cultura que todo individuo debe operar si desea aprehender algo, por poco que sea el espíritu que lo anime ya que éste es el que da sentido al mundo que dicha cultura organiza. Allí se reflejan las diferentes formas de vida y de pensamiento en las cuales el individuo se expresa para encontrarse o diferenciarse, el sujeto reflexivo en cuestión.

(2) Cf. Morin, Edgar. Introduction à la pensée complexe. ESF éditeur, Paris, 1990. Trad. Marcelo Pakman por Editorial Gedisa, S.A., Barcelona, 1994.

(3) Véase la noción de « boucle tétralogique », in La Méthode I. La Nature de la Nature. Ed. Seuil, 1977, P. 56. Trad. Ana Sanchez, Ed. Cátedra, Madrid, 1981, p. 74

(4) Véase el análisis de Hannah Arendt en su estudio sobre El sistema totalitario (The origins of Totalitarism, New York, 1951), donde muestra cómo y por qué la relación malsana que hostiga dicho régimen entre ‘ideología y terror’ lleva a la “ruptura consciente de aquel consensus juris que, según Cicerón, constituye al ‘pueblo’, y que, en tanto ley internacional, ha constituido el mundo civilizado en los tiempos modernos, puesto que, hasta en periodos de guerra, permanece piedra angular de las relaciones internacionales”. Trad. en francés, Ed. Seuil, Paris, 1972, p. 206