Qu’est-ce que la Pensée complexe ?

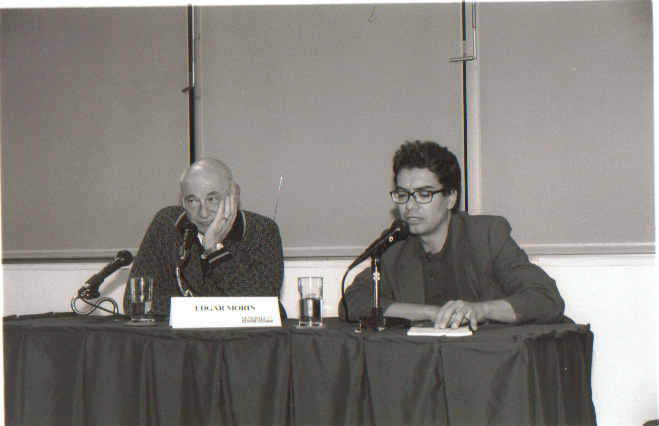

Entretien de Nelson Vallejo-Gómez avec Edgar Morin

La révolution aujourd’hui ne se joue plus dans une lutte de vie et de mort entre des idées pour leur vérité ou leur bonté, mais sur le terrain de la complexité. Et comment articuler et organiser les idées et les informations qui ouvrent l’accès sur le monde actuel ? Voilà le problème de la réforme de pensée, qui concerne tout citoyen aujourd’hui. En attendant, la pensée complexe se manifeste à chaque occasion où une pensée simplifiant conduit aux crises.

Extrait :

Nelson Vallejo-Gómez : Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par pensée complexe, par paradigme de complexité et par boucle dialogique ?

Edgar Morin : Je dirais que la pensée complexe est tout d’abord une pensée qui relie. C’est le sens le plus proche du terme complexus (ce qui est tissé ensemble). Cela veut dire que par opposition au mode de penser traditionnel, qui découpe les champs de connaissances en disciplines et les compartimente, la pensée complexe est un mode de reliance. Elle est donc contre l’isolement des objets de connaissance; elle les restitue dans leur contexte et, si possible, dans la globalité dont ils font partie. Ce que je crois avoir fait, c’est une mise en avant des opérateurs de cette pensée qui relie. Quels sont-ils? Il y a le principe de la boucle rétroactive. On doit à la cybernétique le concept de rétroaction, qui brise la causalité linéaire en nous faisant concevoir le paradoxe d’un système causal dont l’effet retentit sur la cause et la modifie; ainsi, nous voyons apparaître une causalité en boucle. Prenez l’exemple du système de chauffage réglé par thermostat. Dans un tel système, la rétroaction régulatrice produit l’autonomie thermique de l’ensemble chauffé. Mais cette boucle rétroactive recèle en réalité un processus complexe où les produits et les effets ultimes deviennent éléments premiers. Agit alors ici le principe de la boucle récursive, qui dépasse la notion de régulation pour celle d’autoproduction et auto-organisation. C’est un processus récursif et génératif par lequel une organisation active produit les éléments et les effets qui sont nécessaires à sa propre génération ou existence. L’idée de récursivité apporte une dimension logique qui, en termes de praxis organisationnelle, signifie production-de-soi et ré-génération. Cette idée de récursivité organisationnelle est éclairée par l’image du tourbillon. Un tourbillon est une organisation active stationnaire, qui présente une forme constante; pourtant, celle-ci est constituée par un flux ininterrompu. Cela veut dire que la fin du tourbillon est en même temps son commencement, et que le mouvement circulaire constitue à la fois l’être, le générateur et le régénérateur du tourbillon. L’aspect ontologique de cette organisation stationnaire est que l’être entretient l’organisation qui l’entretient.

Nous arrivons à cette idée capitale: un système qui se boucle lui-même crée sa propre autonomie. Cette idée permettra de comprendre le phénomène de la vie, en tant que système d’organisation active capable de s’auto-organiser et surtout, de s’auto-ré-organiser. Le principe d’auto-éco-organisation (autonomie/ dépendance) est alors un opérateur de la pensée complexe. Ce principe vaut pour tout être vivant qui, pour se sauvegarder dans sa forme (se conserver dans son être), doit s’auto-produire et s’auto-organiser en dépensant et en puisant de l’énergie, de l’information et de l’organisation. Comme l’autonomie est inséparable de cette dépendance, il faut concevoir cet être vivant comme un être auto-éco-organisateur. Un autre opérateur est celui de l’idée systémique ou organisationnelle qui lie la connaissance de parties à la connaissance du tout. Rappelez-vous cette Pensée de Pascal: « Toutes choses étant causées et causantes (…) je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties » Tout et parties sont organisés, reliés de façon intrinsèque. Cela montre que toute organisation fait apparaître des qualités nouvelles, qui n’existaient pas dans les parties isolées, et qui sont les émergences organisationnelles. La conception des émergences est fondamentale, si l’on veut relier et comprendre les parties au tout et le tout aux parties. L’émergence a, en tant que telle, vertu d’événement et d’irréductibilité; c’est une qualité nouvelle intrinsèque qui ne se laisse pas décomposer, et que l’on ne peut déduire des éléments antérieurs. Elle s’impose donc comme fait, donnée phénoménale que l’entendement doit d’abord constater. Cette idée se trouve approfondie par un autre opérateur de la pensée complexe que j’appelle le principe hologrammique, qui dit que non seulement les parties sont dans un tout, mais que le tout est à l’intérieur des parties. L’exemple génétique montre que la totalité du patrimoine héréditaire se trouve dans chaque cellule singulière. L’exemple sociologique montre que la société, en tant que tout, se présente dans chaque individu en tant que tout à travers son langage, sa culture, ses normes.

L’idée de dialogique permet quant à elle de relier des thèmes antagonistes, qui semblent à la limite contradictoires. Cela veut dire que deux logiques, deux principes sont unis sans que la dualité se perde dans cette unité: d’où l’idée d’ « unidualité » que j’ai proposée dans certains cas; ainsi l’homme est un être unidual, à la fois totalement biologique et totalement culturel. L’important me semble ici en ce qu’il y a dépassement des alternatives ou bien ou bien: ou bien l’Unité, ou bien la multiplicité. La dialogique est la complémentarité des antagonismes. Ceci trouve sa filiation dans la dialectique; mais la source profonde doit être cherchée dans la pensée contradictorielle d’Héraclite, qui conçoit la pluralité dans l’un. L’unité d’un être, d’un système complexe, d’une organisation active n’est pas comprise par la logique identitaire, puisqu’il y a non seulement diversité dans l’un, mais aussi relativité de l’un, altérité de l’un, incertitudes, ambiguïtés, dualités, scissions, antagonismes. Il faut comprendre que l’un est en réalité relatif par rapport à l’autre. Il ne peut être défini seulement de façon intrinsèque. Il a besoin, pour émerger, de son environnement et de son observateur. L’un est donc complexe. Il est une identité complexe. Il est, comme tout ce qui produit de l’individualité, de l’autonomie, de l’identité, de la permanence dans ses formes, une Unitas multiplex. J’ai écrit, dans Penser l’Europe, que nous vivons dans l’illusion que l’identité est une-et-indivisible, alors que c’est toujours une Unitas multiplex (une unité complexe). Nous sommes tous des poly-identitaires, dans le sens où nous unissons en nous une identité familiale, une identité transnationale, éventuellement, une identité confessionnelle ou doctrinale. Je dirais enfin que l’inclusion de l’antagonisme au coeur de l’unité complexe est sans doute l’atteinte la plus grave au paradigme de simplicité, et l’appel le plus évident à l’élaboration d’un principe et d’une méthode de la complexité. Or, cette complexité, qui surgit au coeur de l’un à la fois comme relativité, relationnalité, diversité, altérité, duplicité, ambiguïté, incertitude, antagonisme, et dans l’union de ces notions qui sont les unes à l’égard des autres complémentaires, concurrentes et antagonistes, par qui serait-elle conçue, objectivée, réfléchie? Autrement dit, il faut opérer la restauration du sujet par le principe de la réintroduction du connaissant dans toute connaissance, et désocculter la problématique cognitive que le paradigme de simplification recèle: de la perception à la théorie scientifique, toute connaissance est une reconstruction/traduction par un esprit/cerveau dans une culture et un temps donnés.

N. Vallejo G. ▪ « Vous avez dit que la dialogique trouve des origines dans la dialectique. Cependant, on sait à vous lire que si la pensée complexe est dialogique, c’est parce que la dialectique y devient inopérante. Voulez-vous préciser les rapports que la dialogique entretient avec une dialectique qui, par ailleurs, s’enferme dans un mouvement en trois stades où, en définitive, la contradiction est exclue? Car, tout se passe comme si la dialectique excluait la négation par un tour de logique, alors que la dialogique inclut l’entière singularité d’une négativité ou d’un désordre. »

Edgar MORIN ▪ « En fait, la dialectique hégélienne inclut la négation et procède par négation et négation de la négation. Elle comporte toujours le moment du négatif. Mais, en fait, je crois que la différence, c’est que la dialectique, au sens de Hegel, est toujours un peu euphorique, puisque thèse et antithèse donnent toujours une synthèse. Il y a toujours ce troisième terme pour dépasser la contradiction. Alors que moi, je pense que c’est peut-être possible de dépasser dans certains cas la contradiction, mais, enfin, il y a des contradictions fondamentales qui sont indépassables. Il faut alors faire avec la contradiction, penser avec/contre elle. La contradiction nous invite à la pensée complexe. C’est pourquoi, je me sens plus proche d’Héraclite, lorsqu’il dit: « vivre de mort et mourir de vie ».